“北城黑锅底,南城大沙燕”。这句民间俗语,讲的是老北京的风筝。黑锅底说的是宫式风筝的传人金福忠,他在地安门火神庙外摆摊卖风筝,用黑烟子作画,飞在天上像一块黑锅底。

大沙燕就是穆儒丐所赞第一的“琉璃厂所制者”——风筝哈。

现在到了春天,正是风筝飞满天的时候。叙旧京者,每忆早春,一定会提及东风纸鸢。

民初著名京派作家穆儒丐在《北京梦华录》中说:“专论玩物的风筝,则余所见者,无能超越北京者,而北京之风筝,又以琉璃厂所制者居第一……此世传之风筝专家,吾与之望衡而居者五六年,乃未一询其姓名。”

风筝哈是北京著名的风筝制作世家哈氏家族的简称,其制作风筝的历史可追溯到清代末年,至今已有一百七十余年。哈氏家族祖籍河北省河间县果子洼村,因祖辈考中武状元进京。后来家道中落,为谋生在北京琉璃厂开设两间铺面专卖风筝。

清末时期,当时自制的风筝虽然多种多样,但借风高飞且能任风力者并不算多,最常见的是两种情况:

一种是精美绝伦,蜻蜓蜈蚣龙睛鱼,眼睛翅膀都能在风中颤抖不止,连线桄子都是红木或乌木的,偏偏就是飞不高,白生了一副好皮囊。

一种是用报纸糊的屁帘儿,劈柴上缠些棉线做线桄子,跟“美”字八杆子打不着,穷孩子居然也能放得老高。

至于“集美貌与才华于一身”的风筝,真不算多。在哈国梁的不懈努力下,终于“研发”出别具一格的“瘦沙燕”——当时京城沙燕风筝皆肥,而哈氏风筝独瘦。

盖风筝之高升,全在两翅,过肥则受风多,力又不任,非倒撞而下,即断线飞去,瘦则受风少,两脚细长,自下托之,故易于高升,“矧其重轻得宜,无左右倾倚之虞”。

而在瘦沙燕的材料上,哈国梁也精挑细选,风筝骨用坚实之整竹,然后张以绘有花纹的高丽纸,这种风筝价格亲民,且保证高升,一出来就轰动京城,据说哈国梁光靠卖风筝,“一春之营业,足资一年之需也”。

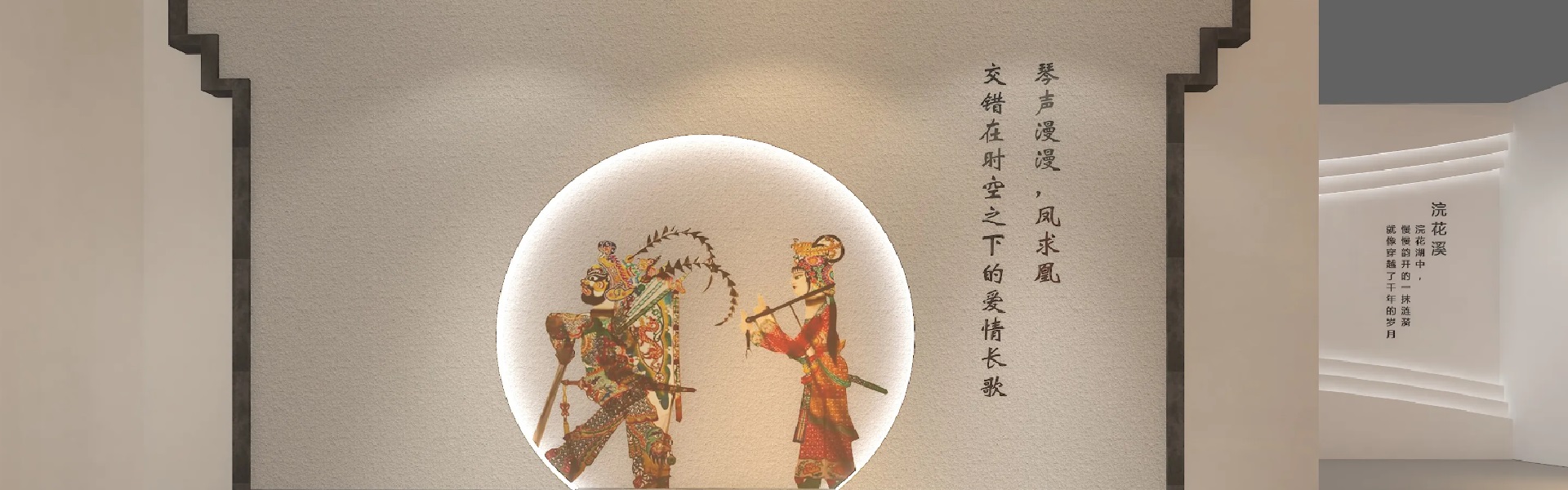

北京风筝哈风筝制作技艺讲究“扎、糊、绘、放”四艺。按结构和对风的适应程度而言,风筝可分为硬翅类、软翅类、硬拍子类、软拍子类、串类、伞翼类和立体类七大类。

北京风筝哈风筝制作技艺博采众长,在风筝的骨架结构和绘画艺术上实现了技术与艺术的完美结合,形成了独特的风格。